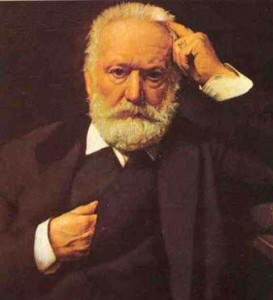

Discours de Victor Hugo sur « les ateliers nationaux »

Ce discours a été prononcé par Victor Hugo le 20 juin 1848 à l’Assemblée Nationale. Il condamne ici, les ateliers nationaux crées par le gouvernement provisoire pour résorber le chômage et la misère des classes populaires. Ces ateliers sont pour lui des foyers de rébellion et de conspiration, qui coûte très cher à l’Etat. Ainsi, il dira cette phrase restée célèbre : « La monarchie avait les oisifs, la République aura les fainéants ».

Le citoyen Victor Hugo : Je ne monte pas à cette tribune pour ajouter de la passion aux débats qui vous agitent, ni de l’amertume aux contestations qui vous divisent. Dans un moment où tout est difficulté, où tout peut être danger, je rougirais d’apporter volontairement, des embarras au Gouvernement de mon pays. Nous assistons à une solennelle et décisive expérience ; j’aurais honte de moi s’il pouvait entrer dans ma pensée de troubler par des chicanes, dans l’heure si difficile de son établissement, cette majestueuse forme sociale, la République ! Que nos pères ont vu grande et terrible dans le passé, et que nous voulons tous voir grande et bienfaisante dans l’avenir. Je tâcherai donc, dans le peu que j’ai à dire à propos des ateliers nationaux, de ne point perdre de vue cette vérité, qu’à l’époque délicate et grave où nous sommes, s’il faut de la fermeté dans les actes, il faut de la conciliation dans les paroles.

La question des ateliers nationaux a déjà été traitée à diverses reprises devant vous avec une remarquable élévation d’aperçus et d’idées. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. Je m’abstiendrai des chiffres que vous connaissez tous. Dans mon opinion, je le déclare franchement, la création des ateliers nationaux a pu être, a été une nécessité ; mais le propre des hommes d’État véritables, c’est de tirer bon parti des nécessités, et de convertir quelque fois les fatalités même d’une situation en moyens de gouvernement. Je suis obligé de convenir qu’on n’a pas tiré bon parti de cette nécessité-ci.

Ce qui me frappe, au premier abord, ce qui frappe tout homme de bon sens dans cette institution des ateliers nationaux, telle qu’on l’a faite, c’est une énorme force dépensée en pure perte. Je sais que M. le Ministre des travaux publics annonce des mesures ; mais, jusqu’à ce que la réalisation de ces mesures ait sérieusement commencé, nous sommes bien obligés de parler de ce qui est, de ce qui menace d’être peut-être longtemps encore ; et, dans tous les cas, notre contrôle a le droit de remonter aux fautes faites, afin d’empêcher, s’il se peut, les fautes à faire.

Je dis donc que ce qu’il y a de plus clair jusqu’à ce jour dans les ateliers nationaux, c’est une énorme force dépensée en pure perte ; et à quel moment ? Au moment où la nation épuisée avait besoin de toutes ses ressources, de la ressource des bras autant que de la ressource des capitaux. En quatre mois, qu’ont produit les ateliers nationaux ? Bien.

Je ne veux pas entrer dans la nomenclature des travaux qu’il était urgent d’entreprendre, que le pays réclamait, qui sont présents à tous vos esprits ; mais examinez ceci : d’un côté une quantité immense de travaux possibles, de l’autre côté une quantité immense de travailleurs disponibles, et le résultat ? Néant ! (Mouvement.) Néant, je me trompe ; le résultat n’a pas été nul, il a été fâcheux. Fâcheux doublement, fâcheux au point de vue des finances, fâcheux au point de vue de la politique.

Toutefois, ma sévérité admet des tempéraments ; je ne vais pas jusqu’au point où vont ceux qui disent avec une rigueur trop voisine peut-être de la colère, pour être tout à lait la justice « Les ateliers nationaux sont un expédient fatal. Vous avez abâtardi les vigoureux enfants du travail ; vous avez ôté à une partie du peuple le goût du labeur, goût salutaire qui contient la dignité, la fierté, le respect de soi-même et la santé de la conscience. A ceux qui n’avaient connu jusqu’alors que la force généreuse du bras qui travaille, vous avez appris la honteuse puissance de la main tendue ; vous avez déshabitué les épaules de porter le poids glorieux du travail honnête, et vous avez accoutumé les consciences à porter le fardeau humiliant de l’aumône. Nous connaissions déjà le désœuvré de l’opulence, vous avez créé le désœuvré de la misère, cent fois plus dangereux pour lui-même et pour autrui. La monarchie avait les oisifs, la République aura les fainéants. » (Assentiment marqué.)

Ce langage rude et chagrin, je ne le tiens pas précisément, je ne vais pas jusque-là. Non, le glorieux peuple de Juillet et de Février ne s’abâtardira pas. Cette fainéantise fatale à la civilisation est possible en Turquie, en Turquie et non pas en France. Paris ne copiera pas Naples ; mais, jamais Paris ne copiera Constantinople ; jamais, le voulût-on, jamais on ne parviendra à faire de nos dignes et intelligents ouvriers qui lisent et qui pensent, qui parlent et qui écoutent, des lazzaroni en temps de paix et des janissaires pour le combat. Jamais ! (Sensation)

Ce mot, le voulût-on, je viens de le prononcer ; il m’est Réchappé. Je ne voudrais pas que vous y vissiez une arrière-pensée, que vous y vissiez une accusation par insinuation. .e jour où je croirai devoir accuser, j’accuserai, je n’insinuerai pas. Non, je ne crois pas, je ne puis croire, et je le dis en toute sincérité, que cette pensée monstrueuse ait m germer dans la tête de qui que ce soit, encore moins un ou de plusieurs de nos gouvernants, de convertir l’ouvrier parisien en un condottiere, et de créer dans la ville plus civilisée du monde, avec les éléments admirables dont se compose la population ouvrière, des prétoriens de l’émeute au service de la dictature. (Mouvement prolongé.)

Cette pensée, personne ne l’a eue, cette pensée serait un crime de lèse-majesté populaire ! (C’est vrai !) Et malheur à ceux qui la concevraient jamais !malheur à ceux qui seraient tentés de la mettre à exécution ! Car le peuple, n’en doutez pas, le peuple, qui a de l’esprit, s’en apercevrait bien vite, et ce jour-là il se lèverait comme un seul homme «contre ces tyrans masqués en flatteurs, contre ces despotes déguisés en courtisans, et il ne serait pas seulement 1 sévère, il serait terrible. (Très bien ! très bien !)

Je rejette cet ordre d’idées, et je me borne à dire qu’indépendamment de la funeste perturbation que les ateliers nationaux font peser sur nos finances, les ateliers nationaux « tels qu’ils sont, tels qu’ils menacent de se perpétuer, pourraient, à la longue, danger qu’on vous a déjà signalé, et sur lequel j’insiste, altérer gravement le caractère de l’ouvrier parisien.

Eh bien, je suis de ceux qui ne veulent pas qu’on altère le caractère de l’ouvrier parisien ; je suis de ceux qui veulent que cette noble race d’hommes conserve sa pureté ; je suis de ceux qui veulent qu’elle conserve sa dignité virile, son goût du travail, son courage à la fois plébéien et chevaleresque ; je suis de ceux qui veulent que cette noble race, admirée du monde entier, reste admirable.

Et pourquoi est-ce que je le veux ? Je ne le veux pas seulement pour l’ouvrier parisien, je le veux pour nous ; je le veux à cause du rôle que Paris remplit dans l’œuvre de la civilisation universelle. Paris est la capitale actuelle du monde civilisé.

Une voix : C’est connu ! (On rit.)

Le citoyen Victor Hugo : Sans doute, c’est connu! J’admire l’interruption! Il serait rare et curieux que Paris fût la capitale du monde et que le monde n’est sûr rien. (Très bien ! — On rit.) Je poursuis. Ce que Rome était autrefois, Paris l’est aujourd’hui. Ce que Paris conseille, l’Europe le médite ; ce que Paris commence, l’Europe le continue. Paris a une fonction dominante parmi les nations. Paris a le privilège d’établir à certaines époques, souverainement, brusquement quelquefois, de grandes choses : la liberté de 89, la République de 92, Juillet 1830, Février 1848 ; et ces grandes choses, qui est-ce qui les fait ? Les penseurs de Paris qui les préparent, et les ouvriers de Paris qui les exécutent. (Interruptions diverses.)

Voilà pourquoi je veux que l’ouvrier de Paris reste ce qu’il est : un noble et courageux travailleur, soldat de l’idée au besoin, de l’idée et non de l’émeute (Sensation), l’improvisateur quelquefois téméraire des révolutions, mais l’initiateur généreux, sensé, intelligent et désintéressé des peuples. C’est là le grand rôle de l’ouvrier parisien. J’écarte donc de lui avec indignation tout ce qui peut le corrompre. De là mon opposition aux ateliers nationaux. Il est nécessaire que les ateliers nationaux se transforment promptement d’une institution nuisible en une institution utile.

Quelques voix : Les moyens ?

Le citoyen Victor Hugo : Tout à l’heure, en commençant, ces moyens, je vous les ai indiqués ; le Gouvernement les énumérait hier, je vous demande la permission de ne pas vous les répéter.

Plusieurs membres : Continuez ! Continuez !

Le citoyen Victor Hugo : Trop de temps déjà a été perdu ; il importe que les mesures annoncées soient le plus tôt possible des mesures accomplies. Voilà ce qui importe. J’appelle sur ce point l’attention de l’Assemblée et de ses délégués au pouvoir exécutif. Je voterai le crédit sous le bénéfice de ces observations, et j’appuierai en outre les conclusions de la commission.

Que demain il nous soit annoncé que les mesures dont a parlé M. le Ministre des travaux publics sont en pleine exécution, que cette voie soit largement suivie, et mes critiques disparaissent. Est-ce que vous croyez qu’il n’est pas de la plus haute importance de stimuler le Gouvernement lorsque le temps se perd, lorsque les forces de la France s’épuisent ?

En terminant, messieurs, permettez-moi d’adresser du haut de cette tribune, à propos des ateliers nationaux… Ceci est dans le sujet, grand Dieu ! et les ateliers nationaux ne sont qu’un triste détail d’un triste ensemble, permettez-moi d’adresser du haut de cette tribune quelques paroles à cette classe de penseurs sévères et convaincus qu’on appelle les socialistes. (Oh ! oh ! — Ecoutez ! Écoutez !) et de jeter avec eux un coup d’œil rapide sur la question générale qui trouble, à cette heure, tous les esprits et qui envenime tous les événements ; c’est-à-dire sur le fond réel de la situation actuelle.

La question, à mon avis, la grande question fondamentale qui saisit la France en ce moment et qui emplira l’avenir, cette question n’est pas dans un mot, elle est dans un fait. On aurait tort de la poser dans le mot république, elle est dans le fait démocratie : fait considérable, qui doit engendrer l’état définitif des sociétés modernes, et dont l’avènement pacifique est, je le déclare, le but de tout esprit sérieux. C’est parce que la question est dans le fait démocratie et non dans le mot république, qu’on a eu raison de dire que ce qui se dresse aujourd’hui devant nous avec des menaces selon les uns, avec des promesses selon les autres, ce n’est pas une question politique, c’est une question sociale.

Représentants du peuple, la question est dans le peuple. Je le disais il y a un an à peine dans une autre enceinte, j’ai bien le droit de le redire aujourd’hui ici ; la question, depuis de longues années déjà, est dans les détresses du peuple, dans les détresses des campagnes qui n’ont point assez de bras, et des villes qui en ont trop, dans l’ouvrier qui n’a qu’une chambre où il manque d’air, et une industrie où il manque de travail, dans l’enfant qui va pieds nus, dans la malheureuse jeune fille que la misère ronge et que la prostitution dévore, dans le vieillard sans asile, à qui l’absence de la providence sociale fait nier la providence divine ; la question est dans ceux qui souffrent, dans ceux qui ont froid et qui ont faim. La question est là, (Oui ! oui !) Eh bien, c’est aux socialistes que je m’adresse : est-ce que vous croyez que ces souffrances ne nous prennent pas le cœur ? Est-ce que vous croyez qu’elles nous laissent insensibles ? est-ce que vous croyez qu’elles n’éveillent pas en nous le plus tendre respect, le plus profond amour, la plus ardente et la plus poignante sympathie ? Oh ! comme vous ! vous tromperiez ! (Sensation.) Seulement, en ce moment, au moment où nous sommes, voici ce que nous vous disons : Depuis le grand événement de Février, par suite de ces ébranlements profonds qui ont amené des écoulements nécessaires, il n’y a plus seulement la détresse de cette portion de la population qu’on appelle plus spécialement le peuple, il y a la détresse générale de tout le reste de la nation. Plus de confiance, plus de crédit, plus d’industrie, plus de commerce ; la demande a cessé, les débouchés se ferment, les faillites se multiplient, les loyers et les fermages ne se paient plus, tout a fléchi à la fois ; les familles riches sont gênées, les familles aisées sont pauvres, les familles pauvres sont affamées.

A mon sens, le pouvoir révolutionnaire s’est mépris. J’accuse les fausses mesures, j’accuse aussi et surtout la fatalité des circonstances. Le problème social était posé. Quant à moi, j’en comprenais ainsi la solution ; n’effrayer personne, rassurer tout le monde, appeler les classes jusqu’ici déshéritées, comme on les nomme, aux jouissances sociales, à l’éducation, au bien-être, à la consommation abondante, à la vie à bon marché, à la propriété rendue facile….

Plusieurs membres : Très bien !

De toutes parts : Nous sommes d’accord, mais par quels moyens ?

Le citoyen Victor Hugo : En un mot, faire descendre la richesse. On a fait le contraire ; on a fait monter la misère. Qu’est-il résulté de là ? Une situation sombre où tout ce qui n’est pas en perdition est en péril, où tout ce qui n’est pas en péril est en question ; une détresse générale, je le répète, dans laquelle la détresse populaire n’est plus qu’une circonstance aggravante, qu’un épisode déchirant du grand naufrage.

Et ce qui ajoute encore à mon inexprimable douleur, c’est que d’autres jouissent et profitent de nos calamités. Pendant que Paris se débat dans ce paroxysme que nos ennemis, ils se trompent, prennent pour l’agonie, Londres est dans la joie, Londres est dans les fêtes ; le commerce y a triplé ; le luxe, l’industrie, la richesse s’y sont réfugiés. Oh ! ceux qui agitent la rue, ceux qui jettent le peuple sur la place publique, ceux qui poussent au désordre et à l’insurrection, ceux qui font fuir les capitaux et fermer les boutiques, je puis bien croire que ce sont de mauvais logiciens, mais je ne puis me résigner à penser que ce sont décidément de mauvais Français, et je leur dis et je leur crie : En agitant Paris, en remuant les masses, en provoquant le trouble et l’émeute, savez-vous ce que vous faites ? Vous construisez la force, la grandeur, la richesse, la puissance, la prospérité et la prépondérance de l’Angleterre. (Très bien ! — Mouvement prolongé.)

Oui, l’Angleterre, à l’heure où nous sommes, s’assied en riant au fond de l’abîme où la France tombe. (Sensation.) Oh ! Certes, les misères du peuple nous touchent ; nous sommes de ceux qu’elles émeuvent le plus douloureusement, Oui, les misères du peuple nous touchent, mais les misères de la France nous touchent aussi ! nous avons une pitié profonde, pour l’ouvrier, avarement et durement exploité, pour l’enfant sans pain, pour la femme sans travail et sans appui, pour les familles prolétaires depuis si longtemps lamentables et accablées ; mais nous n’avons pas une pitié moins grande pour la patrie qui saigne sur la croix des révolutions ; pour la France, pour notre France sacrée qui, si cela durait, perdrait sa puissance, sa grandeur et sa lumière, aux yeux de l’univers. (Très bien !) Il ne faut pas que cette agonie se prolonge ; il ne faut pas que la ruine et le désastre saisissent tour à tour et renversent toutes les existences dans ce pays.

Une voix : Le moyen ?

Le citoyen Victor Hugo : Le moyen, je viens de le dire : le calme dans la rue, l’union, la force dans le Gouvernement, la bonne volonté, la bonne foi dans tout. (Oui c’est vrai !) Il ne faut pas, dis-je, que cette agonie se prolonge ; il ne faut pas que toutes les existences soient tour à tour renversées. Et à qui cela profiterait-il chez nous ? Depuis quand la misère du riche est-elle la richesse du pauvre ? Dans un tel résultat je pourrais bien voir la vengeance des classes longtemps souffrantes : je n’y verrais pas leur bonheur. (Très bien !)

Dans cette extrémité, je m’adresse du plus profond et du plus sincère de mon cœur aux philosophes initiateurs, aux penseurs démocrates, aux socialistes ; et je leur dis : Vous comptez parmi vous des cœurs généreux, des esprits puissants et bienveillants ; vous voulez comme nous le bien de la France et de l’humanité. Eh bien, aidez-nous ! aidez-nous ! Il n’y a plus seulement la détresse des travailleurs, il y a la détresse de tous. N’irritez pas là où il faut concilier, n’armez pas une misère contre une misère ; n’ameutez pas un désespoir contre un désespoir (Très bien !) Prenez garde ! Deux fléaux sont à votre porte, deux monstres attendent et rugissent là, dans les ténèbres, derrière nous et derrière vous : la guerre civile et la guerre servile (Agitation), c’est-à-dire le lion et le tigre ; ne les déchaînez pas ! Au nom du ciel, aidez-nous !

Toutes les fois que vous ne mettez pas en question la famille et la propriété, ces bases saintes sur lesquelles repose toute civilisation, nous admettons avec vous les instincts nouveaux de l’humanité ; admettez avec nous les nécessités momentanées des sociétés. (Mouvement.)

Le citoyen Flocon, Ministre de l’agriculture et du commerce : Dites les nécessités permanentes. Une voix : Les nécessités éternelles.

Le citoyen Victor Hugo : J’entends dire les nécessités éternelles. Mon opinion, ce me semble, était assez claire pour être comprise. (Oui ! oui !) Il va sans dire que l’homme qui vous parle n’est pas un homme qui nie et met en doute les nécessités éternelles des sociétés. J’invoque la nécessité momentanée d’un péril immense et imminent, et j’appelle autour de ce grand péril tous les bons citoyens, quelle que soit leur nuance, quelle que soit leur couleur, tous ceux qui veulent la France et la grandeur du pays, et je dis à ces penseurs auxquels je m’adressais tout à l’heure : Puisque le peuple croit en vous, puisque vous avez ce doux et cher bonheur d’être aimés et écoutés de lui, oh ! je vous en conjure, dites-lui de ne point se hâter vers la rupture et la colère, dites-lui de ne rien précipiter, dites-lui de revenir à l’ordre, aux idées de travail et de paix, car l’avenir est pour nous, car l’avenir est pour le peuple ! Il ne faut qu’un peu de patience et de fraternité et il serait horrible que, par une révolte d’équipage, la France, ce premier navire des nations, sombrât en vue de ce port magnifique que nous apercevons tous dans la lumière et qui attend le genre humain ! (Très bien ! très bien !)